遠眺花果山的智人 于璣銘

什麼是IUCN的STAR標準?

首先我們必需解釋何謂IUCN?IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 中文譯為國際自然與自然資源保護聯盟,通稱為國際自然保護聯盟,它是世界上規模最大、歷史最悠久、最具影響力的全球性非營利自然生態保護機構,也有人認為它是最多科學家組成的機構 —— 其會員來自於政府和非政府組織,轄下的各專家委員會則接受個人參加。目前IUCN的會員包含來自於160多個國家的200多個政府機構、以及1000多個非政府機構會員,它在全球50多個國家和地區聘雇約1000名全職員工,同時超過16000名學者自願加入其專家委員會,如此規模與專業程度早已超越國家層級,實際上它的成立就是由聯合國第一任教科文組織秘書長Sir Julian Sorell Huxley (朱利安赫胥黎) 所發起,其初衷是提供國際自然保育界一個更學術的平臺,基於這個背景,IUCN也是唯一在聯合國大會中擁有永久觀察員席位的環保組織。

IUCN的宗旨在於解決人類發展所帶來的環境破壞困境,它致力於協調政府與非政府組織,希望共同推行保育政策,以法規及實際行動挽救某些瀕臨毀滅的生態環境,一如它所揭櫫的「一個珍視和保護自然的公平世界」,IUCN鼓勵和支持各國保持區域內的生物多樣性,並希望人類走向永續。IUCN同時也以發布《瀕危物種紅皮書》而聞名,IUCN根據其調查而將物種編入9個不同的保護級別,分別為滅絕 (EX) 、野外滅絕 (EW) 、極危 (CR) 、瀕危 (EN) 、易危 (VU) 、近危 (NT) 、無危(LC) 、資料缺乏 (DD) 、未予評估(NE) ,自1963年迄今,《瀕危物種紅皮書》以上述分類嚴格的標準對全球上萬種野生動、植物的生存現狀進行評估,並不定期更新評估結果,因此《瀕危物種紅皮書》被認為是解釋世界野生動、植物保育狀況最為全面的報告,為各國政府及非政府組織提供了極具價值的參考資訊,也是各國政府提出保護政策、確立物種保護級別的重要依據。

IUCN也是少數孚眾望的國際組織,它的成功取決於其切合實際的準則 —— 唯有在當地居民意識到瀕危物種與自身利益密切相關時,該區域的生態及瀕危物種才有可能得到最有效的保護,因此與當地居民合作,而非對抗,是IUCN的行動主軸,誠然,唯有合作才能使得永續的目標得以落實,這也是IUCN獲得許多奧援的主因。

STAR (Species Threat Abatement and Restoration,中文譯為物種威脅緩解與復育標準) 標準即為IUCN最新公佈的保育尺規,它一如《瀕危物種紅皮書》那般是集世界級專家學者所規劃而成,同時其計算的標準是基於《瀕危物種紅皮書》,STAR之目的在於幫助政府、企業、保育組織和研究人員,以更有效的科學方式減緩物種滅絕的風險及促進物種復育,其實施方式是根據物種辨識及量化計算,為某個區域提供一個可見的物種分析圖,簡言之,它是一種具體的且可衡量的分數,政府部門或是非政府組織可根據這個分數讓不同地區、不同專案的保育成果進行交叉比較,更重要的是STAR將一個物種的滅絕風險,具體轉化成為一個可讀的數值,並評估不同保育行動對這個風險數值的影響,其最終目的在於幫助決策者將資源分配到最需要的地方,藉以發揮最大的保育效益。

STAR何以重要?

STAR的運作方式基於兩個核心概念;其一是物種威脅緩解 (Threat Abatement) ,此部分係針對某個特定物種所面臨的威脅採取行動,這些威脅包含棲地喪失、過度捕撈、外來入侵種、環境惡化等等。其二是物種復育 (Restoration) ,此部分係以棲地復育、野放、人工繁殖等等行動為基礎,再評估這些行動可以為該物種的族群數量或生存狀況帶來多少正面效益,從而設法降低其滅絕風險。透過這兩個維度的計算,每個保育專案或行動都可以得到一個STAR分數,分數越高,代表該行動對減緩物種滅絕的潛在貢獻越大。綜合而言,STAR標準的制定為全球的物種保育工作帶來了幾個關鍵的改變;一是量化與比較:它將原本難以量化的保育成果,轉化成為具體的數據,使得不同專案的效率和貢獻可以進行客觀的比較。二是資源的最佳化:藉由評估不同行動的STAR分數,決策者可以將有限的資金與人力資源,挹注於那些可以產生最大保育效益的計畫。三是鼓勵企業參與:STAR標準為企業提供了一個明確的框架,因此企業能夠衡量其投資在生物多樣性上的正面影響,並將其納入企業社會責任 (CSR) 報告中。四是追蹤進度:STAR可以讓保育組織及政府更精準地追蹤其保育策略的實際成效,並據此進行調整。整體而言,STAR為全球的物種保育工作提供了一張精確的導航地圖,面對日益嚴峻的生物多樣性喪失危機,它就像是一鑰匙幫助我們打開複雜的危機。

STAR與台灣

由於台灣的政治地位使得我們難以參加國際組織,但這並不影響我們急於貢獻國際社會的初衷,就像許多人所說的「高手在民間」,台達電子文教基金會便是這個高手之一,台達更是全台首家取得聯合國《生物多樣性公約》大會觀察員身份的企業,同時台達也是聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 正式觀察員,當大多數企業還在琢磨ESG時,台達已經進入TNFD (以自然為解方的財務揭露) 的領域,目前全球已有300家企業以TNFD為規範設定永續目標,台達早於2021年啟動執行且在2023年成為國際TNFD Forum會員,去年更被列為全球首批TNFD先行者企業,成為科技業指標,也實踐台達對永續的承諾。近年來台達電子文教基金會將觸角延伸到了珊瑚復育,並於COP16周邊會議上發表其豐碩的保育成果,台達電子文教基金會的目標是保護至少 30 種IUCN《瀕危物種紅皮書》上所公佈的受威脅以及台灣特有物種珊瑚。

今年台達電子文教基金會更舉辦首屆「台達國際珊瑚復育研討會」,8月21日至22日於屏東國立海洋生物博物館舉行,為期兩天的會議,邀請包含IUCN及國際海洋生態研究權威美國Mote海洋實驗室、澳洲海洋科學研究所 (AIMS) 、澳洲詹姆士庫克大學 (JCU) 、美國加州大學聖地牙哥分校海洋研究所 (UCSD-SIO) 、新加坡國立大學熱帶海洋科學院 (TMSI) 、印尼珊瑚大三角中心 (CTC) 、日本自然保護協會 (NACS-J) 、日本珊瑚保護協會 (Sea Growth) 等等12家頂尖保育機構參與,來自8國14位學者,深入分享AI珊瑚調查機制、珊瑚大面積成像監測 (Large-Area Imaging) 建構數位孿生等等最新應用趨勢,一如台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示「自2023年以來,全球持續的海洋熱浪,已造成橫跨82個國家,共84%的珊瑚礁面臨白化衝擊。台達透過志工及自身技術投入珊瑚復育,至今已復育一萬株珊瑚,未來五年更規劃保存太平洋一半以上、約300種的珊瑚物種,以行動來應對日益嚴峻的海洋生態挑戰。我們亦積極串聯全球的保育夥伴,這次首度舉辦國際研討會,希望推動科技應用、AI技術與生物多樣性量化的交流與合作,為珊瑚保育注入更多創新動能。」。除了珊瑚復育研討之外,論壇並以分組的方式將STAR運用至其他物種研究上,例如論壇的校準工作坊 (由IUCN首席科學家Dr Thomas Brooks主持) 以墾丁為區域,將鳥類、魚類、哺乳類等等分門別類的帶入STAR尺規,這是台灣首次大規模的運用STAR,更重要的是參與論壇的國內專家學者中不特自然科學領域,更有跨域的教育工作者加入,相較於其他國際論壇而言,社會科學領域專家的加入更能體現台灣的多樣性。

STAR與TNFD以及SES

當前數位生物學 (Digital Biology) 可與TNFD結合,更進一步而言,在TNFD架構之下,STAR則成為有利的丈量尺度,台達電子文教基金會將人工智慧應用於TNFD上已經為台灣跨出一大步。在TNFD架構中可再生的自然資源 (例如珊瑚) 如果在正常使用的狀態下,可維持生生不息,台達以其生產「再生能源」角度切入環境生態保育,運用人工智慧的優勢將珊瑚復育導入企業TNFD可謂是一個成功的典範,今年起更運用STAR標準,此舉將更近一步優化TNFD,同時也將台灣的永續帶入了一個新紀元。

高手確實在民間,除了台達電子文教基金會之外,據我所知台灣的一群菁英正發起一個名為Smart Eco Society (SES智慧生態協會) 的社團法人組織,發起的三十人中包含科技界、學界、企業界等等菁英,專精的領域從人工智慧、水利工程、公共行政、文化策略到藝術教育等等涵蓋了自然與社會科學,他們甚至已經研發出領先世界的智慧辨識生物系統,運用人工智慧該系統除可即時辨識外,更令人驚豔的是亦可同步進行語音導覽,除了符合TNFD所強調的監測與評估之外,又更進一步將公民教育及學術研究的可行性納入其中,雖然不是以STAR為設計而出發,但卻又能運用於STAR之上,這是台灣的驕傲,也是台灣在人工智慧上的一大突破。

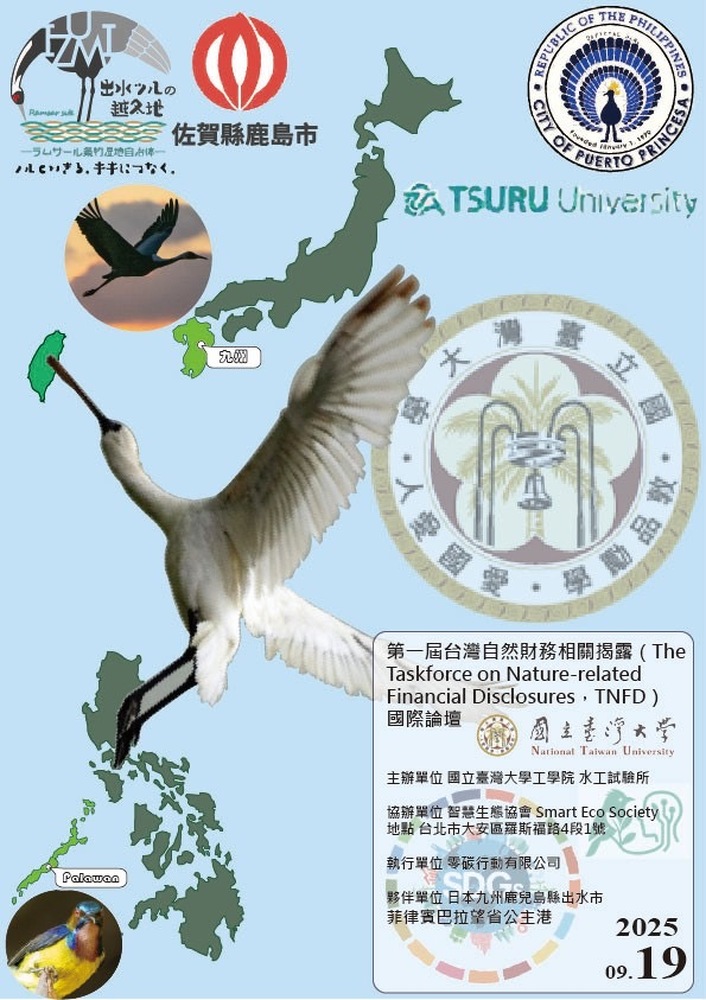

我們必須理解當我們討論以人工智慧運用於TNFD或是STAR時,其前提並非輝達的H20晶片,也非台積電的先進製程,而是大量的人類經驗,這種人類經驗包括我們對於數字、圖片、影像、文字等等資訊的感知,換言之,無論人類所設計出的演算法如何先進,人工智慧都不可能憑著無中生有而建構出可參考的神經模型,換言之,當資訊稀少時人工智慧會被自己的「幻覺」所困擾,如此一來所產生的「智慧」恐怕也只是海市蜃樓罷了。上述的智慧辨識生物系統以小區域濕地為目標,發展小而細緻的矩陣,以大量的人類經驗構築其神經模型,據我所知目前的訓練成果十分優秀,SES的菁英們預計將此一系統廣泛運用於TNFD,以他們現有的脈絡連結科技界與企業界,除可協助企業發展及建構TNFD之外,在其規劃的長程目標中還包括以TNFD發展國際外交,近期他們將與台灣大學水工試驗所舉辦台灣的第一場TNFD論壇 (訂於19日) ,除了邀請台灣的專家學者之外,還邀請了日本及菲律賓的貴賓,日本方面包含九州鹿兒島縣出水市及佐賀縣鹿島市的相關官員,這兩個行政單位都是聯合國濕地公約 (Ramsar Convention) 組織的成員,轄下皆設有所謂的濕地公約推進室。出水市將就鶴類保育與台灣方面分享其五十餘年來的經驗,鹿島市將從該市的環境教育作為出發,介紹日本地方層級的環境教育,此外該論壇也邀請到日本都留文科大學專攻環境教育的學者,將從日本環境教育的政策面與我們討論永續的諸多可能性,菲律賓方面則有巴拉望省 (Palawan) 首府公主港市 (Puerto Princessa) 主責鳥類生態觀光的官員與會,他們將以該地方年年舉辦的賞鳥攝影大賽經驗與我們交流,更令人詫異的是該論壇不以生澀的學術討論為主,也不以企業如何換算永續績效作為出發,轉而以如何解決問題作為論壇的主軸,他們甚至邀請了嘉義布袋的漁塭養殖業者 (好美農漁產) 參與討論,這種別開生面的作法相信也能為台灣的永續發展帶來正面的效益。

唯有創新才能為台灣的永續謀福利

過去的台灣長於製造業,如今在各國強力挹注人工智慧發展的態勢下,我們也必須善用自身的資源全力發展這個領域,尤其是過去鮮少被提及的地方創生與新創可能。所謂的數位生物學指的是將人工智慧與生物科技深度整合,如今我們還能運用STAR豐富TNFD的內容,而且,如同我在前文中所提及的,人工智慧的基底取決於大量的人類過去經驗,而所謂的人類過去經驗所統攝的範圍也包含社會科學,台灣的理工優勢固然可以從工程應用上著墨,例如利用人工智慧分析龐大生物數據、利用人工智慧進行跨界整合、利用人工智慧促進產業應用的成熟化,然而,我們所能做的不僅僅只有這些,透過人工智慧我們也能升級地方創生,地方創生就包含了商業的營運模式、法律與規範上的融合、行銷手法的革新等等,這些都與TNFD息息相關,透過人工智慧我們也能翻轉環境教育,使得公民認識自己所處的生態環境。

就讓我們如此設想吧!透過SES智慧生態協會所開發的智慧辨識生物系統,導入STAR的標準,選定一個特定範圍作為實施區域,例如墾丁或是阿里山森林國家公園,以賞鳥 (鳥類辨識) 為出發,將「森林療癒師」的概念置入整體架構中,如此則將跨界的效益倍數擴大,例如教案與教程的編寫需要熟悉教育的專家,這種專家不限於學者,舉凡幼兒至中小學乃至於高等教育等等的第一線教育人員,都可以是專家,人工智慧資料庫的建立仰賴許多紀實工作者的投入,例如廣大的鳥類攝影愛好者,神經模型的構築則讓具備科學背景的專家切入,由此一規劃可以衍生至觀光、藝術與心理諮商層面,而企業也能透過這套機制實踐其TNFD,簡言之,我們利用科技進行跨界整合,甚至翻轉當前的教育困境 —— 人文與社會科學領域因為科學的發展而遭到邊陲化,這個發展也不特於台灣,由於人工智慧席捲而來,大學的社會科學領域嚴重被擠壓,年輕學子往往也認為唯有理科才能立足,然而,只有專業技術而缺乏善感且豐富的人文將是一場悲劇,面對人類史上從未有過的爆炸及唾手可得的資訊,我們更應該善用既有的優勢開創更為美好的將來。

在此我也預祝TNFD論壇與SES智慧生態協會的成立順利成功!以下是論壇的說明;

在氣候變遷與生物多樣性快速流失的當下,企業推動 自然相關財務揭露(TNFD) 普遍面臨 數據缺口、影響難以量化、跨部門協作困難與導入成本高昂 等挑戰。

本國際論壇由主辦單位精心籌備,特邀亞洲國際專家,分享 AI 與數位科技在生態復育與環境教育的應用案例,協助企業突破困境,掌握國際趨勢。

為維護論壇品質,本活動限額 50 位,免費報名,額滿即止。

誠摯邀請您一同參與,與產官學研攜手探索以自然為本的永續新局。

報名網址如下