記者談曉泉/新竹報導

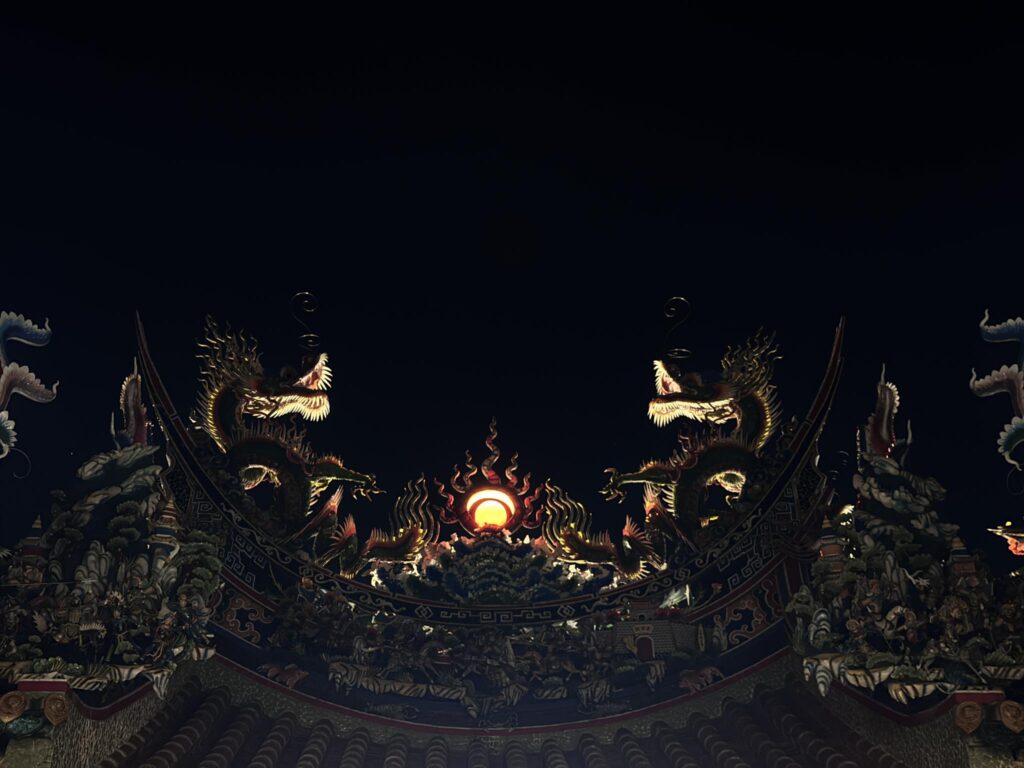

夜幕低垂,新竹城南竹蓮寺屋脊上,兩條盤龍吐出一顆晶亮的珠子,在月光下閃閃生輝,成為竹塹城最璀璨的文化地景,這被稱為「雙龍吐珠」的奇景,不僅是匠人技藝的極致展現,更是信仰文化的象徵。銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰教授解構這座三百年古剎如何透過建築藝術,展現信仰文化與視覺藝術的深刻連結。

杜聖聰指出,竹蓮寺的雙龍吐珠不僅是建築裝飾,更是「信仰的視覺化實踐」,杜聖聰分析,這組雕飾白日展現精細工藝,夜晚則透過龍珠與月光的互動,創造出「光明自內發」的意象,「當光暗交錯,龍珠像火球般,成為竹塹夜空的信仰之光:有幸得睹雙龍吐珠奇景的你,可以在黑夜的靜謐中,體會觀世音菩薩守護眾生的溫暖。」

竹蓮寺自清康熙年間創建,距今已有三百年歷史;最早為南門外的觀音亭,後於乾隆四十六年(1781年)遷建至現址,並由普陀山法雨寺分靈觀音金身為「二媽」。如今寺內供奉三尊觀音菩薩——大媽、二媽與三媽,香火鼎盛,是新竹地區信仰的重要中心,也見證了新竹的發展歷程。

杜聖聰感性的說,三尊觀世音菩薩端坐正殿中,默默注視屋頂的雙龍吐珠。菩薩是信仰的中心,龍珠是信仰向外伸展的星光。白天無數香客膜拜,夜晚的雙龍吐珠卻給予更深的回聲:信徒的心願、匠人的堅持、地方的記憶都在夜裡無聲凝聚。

杜聖聰建議參訪者嘗試獨特的「夜訪儀式」:先在觀音前默禱,再輕步轉身仰望屋頂。「不妨先在觀音前默禱,再輕步轉身對向屋頂。那一刻,黑夜與寺宇共鳴,雙龍吐珠在夜空中閃亮,像天際的一道光束。那光,不是張揚的裝飾,而是無聲的守護,是匠心和信仰交會的驚歎。」