健康

我想要怎樣的人生?從「論碼」找到天賦優勢:教你成為自己的領袖

健康中心/綜合報導 站在人生階段的轉折點,許多人不免自問「我的天賦是什麼?」「我想要什麼樣的人生?」「該如何跟重要他人建...

Read moreDetails中醫調理5個月成功擺脫經痛 從根本改善體質不再依賴止痛藥

28歲王小姐於外商公司服務,自初經開始生理期時下腹疼痛,伴隨冒冷汗及嘔吐,而近幾年經痛狀況加劇,需於經期第1-3天每日服...

Read moreDetails6/1起肺癌免疫治療健保給付放寬如何選?醫籲:確診先做『這』檢查

健康中心/綜合報導 依最新癌症登記報告顯示,肺癌年新確診數再度上升,以17,982例連霸冠軍寶座。「政府推動低劑量電腦斷...

Read moreDetails每6個月復發嚴重菜花 醫:HPV病毒不應輕忽 接種疫苗有效預防癌症風險

健康中心/綜合報導 隨著性觀念的普及,近幾年來HPV人類乳突病毒感染族群有年輕化趨勢,雖然大眾普遍認為其與女性較為相關,...

Read moreDetails國際醫療永續受關注 吸入性麻醉氣體環境影響引討論

健康中心/綜合報導 近期國際間在永續倡議與碳管理目標下,部分國家開始關注吸入性麻醉氣體的環境影響,引起學術界對政策評估指...

Read moreDetails補充天然營養蔬果纖維 信義區果汁店正夯

美食中心/綜合報導 你有多久沒好好喝一杯真正天然的果汁了?在這座節奏飛快的城市裡,讓一杯健康的現榨果汁成為你照顧自己的日...

Read moreDetails台北信義區果汁店推薦 現榨紅綠拿鐵 補充天然營養與蔬果纖維

美食中心/綜合報導 台北果汁店推薦:進駐永春商圈 主打天然原汁與現做飲品 你有多久沒好好喝一杯真正天然的果汁了?在這座節...

Read moreDetails加熱菸審查奧地利退件有先例 國健署:保護公眾健康是最高目標

衛福部國民健康署傳出六月底將召開專家會議,加速審查指定菸品。根據最新資訊,目前已有6家業者齊備申請資料進入審查程序,國健...

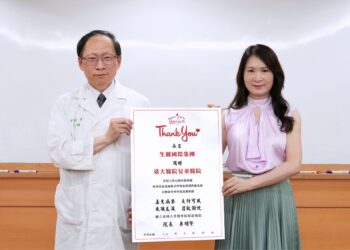

Read moreDetails生麗國際集團六度攜手臺大兒童醫院 捐贈35項醫療儀器守護兒童健康

產業中心/綜合報導 美容保健直銷品牌生麗國際集團自2002年創立以來,始終秉持「取之於社會、用之於社會」的初心,積極投身...

Read moreDetails肺癌免疫合併化療「健保擴大給付」 國人健康關鍵轉捩點

健康中心/綜合報導 實現「健康台灣」抗癌目標,首要打擊肺癌!根據癌症登記報告指出,肺癌不僅已蟬聯20年國內死亡人數最多的...

Read moreDetails